Geschichte des Gewerkschaftshauses Kiel

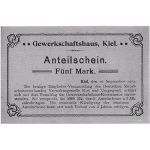

"Im Zentrum der Stadt, an der Fährstraße - in absehbarer Zeit die Hauptverkehrsader; die nach Durchdämmung des Kleinen Kiel den Norden der Stadt mit der Altstadt verbindet - liegt das Kieler Gewerkschaftshaus. Wer seine Schritte durch die Fährstraße lenkt, bleibt unwillkürlich beim Anblick des Gebäudes stehen und betrachtet wohlgefällig das stilgerechte und freundlich wirkende Bauwerk, das ein Schmuck der ganzen Straße ist", so beschrieb die Schleswig-Holsteinische VolksZeitung (VZ) am 28. Juli 1907 das neue Gewerkschaftshaus in Kiel. Zwei Tage zuvor war es von Carl Legien, dem Vorsitzenden der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands und Kieler Reichstagsabgeordneten der SPD, eingeweiht worden. Die Kieler Arbeiterschaft, durch die Bestimmung Kiels zum Reichskriegshafen von kräftigem Wachstum vor allem in der metallverarbeitenden und Schiffbauindustrie geprägt, konnte endlich ein eigenes Haus mit neuzeitlichen Zwecken entsprechenden Versammlungssälen, Büroräumen und Gastronomie beziehen. Vorbei war die Zeit, in der man sich in fremden Lokalen unter den kontrollierenden Augen der preußischen Polizei treffen musste, sich trotz der längst aufgehobenen Sozialistengesetze manchen Schikanen und Repressalien ausgesetzt sah. Diese Freiheit der Selbstbestimmung im eigenen Haus hat sich die Arbeiterschaft teuer erkauft. Es wurden Anteilsscheine im Wert von 5 Mark ausgegeben, aufgeteilt in Marken zu je 50 Pfg. Die Gewerkschaften erklärten sich bereit, Anteilsscheine zu erwerben, so etwa der Deutsche Metallarbeiterverband (DMV), der am 16. September 1902 folgendes beschloss: "Die heutige Mitgliederversammlung des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Verwaltungsstelle Kiel und Umgebung, erklärt sich mit dem Vorschlag der Gewerkschaftshaus-Kommission einverstanden. Sie verspricht, die 5.000 Mark durch Anteilsscheine von 5 Mark aufzubringen. Die eventuelle Kündigung der einzelnen Anteilsscheine kann erst nach Verlauf von fünf Jahren erfolgen." Dies alles in einer Zeit, in der die Arbeiter zum Beispiel auf der Werft zwischen 28 und 40 Pfg. pro Stunde verdienten. 120.000 Mark kamen auf diese Weise zusammen. Die Gesellschaft Gewerkschaftsherberge m. b. H. wurde gegründet. Am 4. Oktober 1904 wurde der Grundstein gelegt und am 26. Juli 1907 das Gewerkschaftshaus eingeweiht. Ein neues Kapitel in der Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung wurde aufgeschlagen.

Nach den Plänen des Architekten Carl Voss war ein moderner Bau entstanden, der allen Anforderungen an die damaligen Notwendigkeiten entsprach. Versammlungssäle, Büroräume und Raum für Geselligkeiten waren großzügig angelegt und zweckmäßig verteilt. Auch an das äußere Erscheinungsbild hatten die Gewerkschaften gedacht. Es wurde ein Bau, der den Stolz und das gewachsene Selbstbewusstsein deutlich erkennen ließ. In der räumlichen Nähe zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Stadt gelegen, entstand ein Gebäude in rotem Backstein, durch helle Putzflächen unterteilt, zum Teil mit Jugendstil-Ornamenten besetzt. Stilistisch - so Heide Fittschen in einer Bauanalyse - ist es "aus einem verpflichten-den eklektizistischen Stil herausgelöst. Viele bekannte Elemente sind spielerisch verwendet und nebeneinander gestellt wie zum Beispiel Rundbögen gegen Stichbögen und gerade Stürze, verschiedenartige Gauben, Türme und Giebelformen". Selbst ein Balkon - wie ihn auch die Obrigkeit besaß - fehlte nicht. Ein stilgerecht und freundlich wirkendes Bauwerk, wie die VZ schrieb.

Bald aber reichten die Versammlungs- und Büroräume nicht mehr aus. Nach den Plänen des Architekten Arnold Bruhn wurde ein Erweiterungsbau erstellt und im Juli 1926 bezogen. "Der Bau zählt zu den markantesten Beispielen des Backsteinexpressionismus und ist im Zusammenhang zu sehen mit dem ebenfalls von Bruhn entworfenen ehemaligen Druckereigebäude der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung in der Muliusstraße (...) sowie mit dem Gebäude der Landwirtschaftskammer am Holstenplatz und dem Chilehaus von Fritz Höger in Hamburg" so Meike Nothdurft 1993. Die Kachelgestaltung des Treppenhauses zeugt noch heute von dem hohen Anspruch der Bauherren. Sie stammt von der KKK - Kieler Kunstkeramik AG, die an die traditionsreiche Kieler Fayencemanufaktur anknüpfte.

Düstere Wolken überschatteten das Gewerkschaftshaus, als es im Frühjahr 1933 die Nationalsozialisten besetzten und für ihre Zwecke, die gleichgeschalteten Gewerkschaften in der Deutschen Arbeitsfront (DAF), nutzten. Es wurde heruntergewirtschaftet, 1935 zwangsversteigert und von der Stadt Kiel erworben. Als das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte vorüber war, setzten die wiedererstehenden Gewerkschaften alles daran, in ihr Haus zurückzukehren. Das war ihnen zunächst nicht möglich; die britische Besatzungsmacht hatte es besetzt und nutzte es als "Empire House" für ihre Zwecke. Das ließ die Gewerkschaften nicht ruhen. Sie sammelten Geld, nutzten Finanzmittel aus der sogenannten Zonenrücklage einstmaligen Gewerkschaftsvermögens und gründeten Anfang 1947 die Gewerkschaftshaus Kiel GmbH. Nachdem die Engländer ausgezogen waren, konnte das Gebäude für 423.132 Reichsmark von der Stadt zurückerworben werden. Bis 1978 blieb es eine eigenständige GmbH und wird fortan durch die Vermögens- und Treuhandgesellschaft (VTG) des DGB betreut und verwaltet.

Noch einmal geriet das Gewerkschaftshaus in die Schlagzeilen, als am 7. April 1975 ein Großbrand in einer Schadenshöhe von 5 Millionen DM weite Teile der Restaurations- und Versammlungsräume vernichtete. Dieses Unglück war beim Wiederaufbau zugleich der Anlaß für eine Modernisierung. Auf das Hotel wurde verzichtet. Es kamen neue Versammlungsräume, eine Kegelbahn, ein Parkhaus und ein eigenständiges Jugendheim hinzu. Und weitere Partner zogen ein: die Büchergilde Gutenberg, der Auto Club Europa (ACE) und das Reisebüro "Nach Feierabend".

Das Kieler Gewerkschaftshaus ist ein Haus, das nicht nur als Bauwerk seine eigene Geschichte hat, sondern wie kaum ein anderes vor allem auch deutsche Geschichte dokumentiert. Die folgenden Daten belegen dies eindrucksvoll:

1907/08

Einrichtung eines Arbeitersekretariats zur Beratung und Vertretung der Gewerkschaftsmitglieder in allen Fragen aus dem Arbeitsverhältnis; ab 1912 besetzt mit Friedrich Bauer; dem späteren Bevollmächtigten Hamburgs bei der Deutschen Reichsregierung.

Anfang November 1918

Zentrum der Zusammenkünfte des Arbeiter- und Soldatenrats im Zimmer 13 des Gewerkschaftshauses mit dem späteren Reichswehrminister Noske als Vorsitzenden; Impuls zur Ausrufung der ersten Deutschen Republik am 9. November 1918 in Berlin

März 1920

Gewaltsame Zusammenstöße mit Anhängern des Kapp-Putsches mit zahlreichen Toten und Verletzten; Überwindung des Kapp-Putsches durch Generalstreik.

2. Mai 1933

Besetzung des Gewerkschaftshauses durch die SA und Übernahme des Hauses durch die DAF

1945 - 47

Beschlagnahme und Nutzung durch die britische Besatzungsmacht (Empire House).

1956/57

Zentraler Tagungsort für den 16-wöchigen Streik der Metallarbeiter um die Gleichberechtigung mit Angestellten im Krankheitsfall.

Bald aber reichten die Versammlungs- und Büroräume nicht mehr aus. Nach den Plänen des Architekten Arnold Bruhn wurde ein Erweiterungsbau erstellt und im Juli 1926 bezogen. "Der Bau zählt zu den markantesten Beispielen des Backsteinexpressionismus und ist im Zusammenhang zu sehen mit dem ebenfalls von Bruhn entworfenen ehemaligen Druckereigebäude der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung in der Muliusstraße (...) sowie mit dem Gebäude der Landwirtschaftskammer am Holstenplatz und dem Chilehaus von Fritz Höger in Hamburg" so Meike Nothdurft 1993. Die Kachelgestaltung des Treppenhauses zeugt noch heute von dem hohen Anspruch der Bauherren. Sie stammt von der KKK - Kieler Kunstkeramik AG, die an die traditionsreiche Kieler Fayencemanufaktur anknüpfte.

Düstere Wolken überschatteten das Gewerkschaftshaus, als es im Frühjahr 1933 die Nationalsozialisten besetzten und für ihre Zwecke, die gleichgeschalteten Gewerkschaften in der Deutschen Arbeitsfront (DAF), nutzten. Es wurde heruntergewirtschaftet, 1935 zwangsversteigert und von der Stadt Kiel erworben. Als das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte vorüber war, setzten die wiedererstehenden Gewerkschaften alles daran, in ihr Haus zurückzukehren. Das war ihnen zunächst nicht möglich; die britische Besatzungsmacht hatte es besetzt und nutzte es als "Empire House" für ihre Zwecke. Das ließ die Gewerkschaften nicht ruhen. Sie sammelten Geld, nutzten Finanzmittel aus der sogenannten Zonenrücklage einstmaligen Gewerkschaftsvermögens und gründeten Anfang 1947 die Gewerkschaftshaus Kiel GmbH. Nachdem die Engländer ausgezogen waren, konnte das Gebäude für 423.132 Reichsmark von der Stadt zurückerworben werden. Bis 1978 blieb es eine eigenständige GmbH und wird fortan durch die Vermögens- und Treuhandgesellschaft (VTG) des DGB betreut und verwaltet.

Ein Haus bekommt sein wirkliches Gesicht erst durch die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Viele Tausende sind es in all den Jahren gewesen, die als Mitglieder; als Vertrauensleute und betriebliche Funktionäre, als Hauskassierer; "die Woche für Woche die Mitglieder zu Hause aufsuchten und den Ver-bandsbeitrag kassierten", oder als hauptamtliche, vom Vertrauen der Mitglieder getragene Funktionäre das Haus belebten. Es fand ein reges politisches Leben statt mit Konferenzen der SPD, der Arbeiterwohl-fahrt, des Verbandes der Zimmerer und verwandter Berufskollegen, des Verbandes der Landarbeiter; des Zentralverbandes der Arbeitsinvaliden und Witwen Deutschlands und des Gesamtverbandes des Öffent-lichen Dienstes des Transport-und Warenverkehrs, die in den 20er und 30er Jahren dort tagten. Die Ge-werkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (GGLF) und die Deutsche Postgewerkschaft (DPG) hielten hier nach 1945 Gewerkschaftstage ab. Zu den Menschen, die dem Haus seine Prägung gaben, gehörten auch die Betriebs- und Personalräte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis weit in die jün-gere Zeit hinein - und auch heute noch - trafen sich an jedem Freitagmorgen manchmal bis zu 60 bis 80 Vertreter aus Kieler Betrieben und Verwaltungen in der "Ständigen Konferenz Kieler Betriebs- und Perso-nalräte", um aktuelle Informationen zu erhalten und tagespolitische Fragen aus der Arbeitswelt zu erör-tern. Politiker nutzten dies gern, um die "Stimmung im Volke" zu erkunden.

Das Gewerkschaftshaus - auch ein geistig-kulturelles Zentrum: Die Einrichtung einer Zentralbibliothek schon in den ersten Jahren zeugt von dem Wissensdurst und der Bildungsbereitschaft der Kieler Arbei-terschaft. Die Chronik weist aus, dass die Bibliothek im Jahre 1913 über 11.000 Besucher zählte, die ins-gesamt über 115.000 Bücher ausliehen. Die große Bereitschaft zur Fortbildung unterstrichen auch Vor-tragszyklen, die vor dem Ersten Weltkrieg Abend für Abend über 300 Besucher anzogen. Themen wie "Einführung in das Gebiet der Politik" von Eduard Adler, "Deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittel-alters bis zur Französischen Revolution" von Bernhard Rausch, "Geschichte des Entwicklungsgedankens in der Naturwissenschaft" von Engelbert Graf oder "Die Deutsche Dichtung im 19. Jahrhundert" von P. Alberty belegen das breite Interesse der Arbeiterschaft, sich mit naturwissenschaftlichen und geistigen Fragen der Zeit auseinanderzusetzen. Bemerkenswert sind auch Sinfoniekonzerte oder Konzerte der Arbeitergesangvereine, Aufführungen von Chorwerken, Bücher- und Bilderausstellungen, die zum Alltag des Lebens im Gewerkschaftshaus gehörten. Da nimmt es auch nicht Wunder; wenn der bedeutende deutsche Soziologe Ferdinand Tönnies zu den Freunden des Hauses zählte. Ein lebhaftes kulturelles Leben wies das Gewerkschaftshaus auch in den 20er Jahren auf. Ernst Busch, Schauspieler und Sänger der Arbeiterbewegung, gehörte wie viele andere Künstler zu den häufigen Besuchern und aktiv Beteiligten am gewerkschaftlichen

Kultur- und Bildungsarbeit spielte auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rolle, wenngleich ihre Bedeutung wohl kaum an diejenige der ersten Jahre heranreichte. Auch wandelte sich das Interesse, verlagerte sich auf berufliches Wissen, auf Refa-Lehrgänge und Lehrgänge des DGB-Berufsfortbildungswerks zur Beratung der Arbeitnehmer bei der besseren Durchsetzung ihrer Rechte in den Betrieben mit den Mitteln des Arbeits- und Betriebsverfassungsrechts. Dies geschieht durch qualifizierte Fachleute im Rechts-schutz und in der Technologieberatungsstelle. Bildungsfragen in der Prägung der früheren Jahre, angebo-ten von "Arbeit und Leben" traten in den Hintergrund. Und ein neues Bedürfnis entstand mit zunehmen-dem Wohlstand: die Lust am Reisen. Das Reise- und Freizeitwerk "Nach Feierabend", in den 60er und 70er Jahren ein ergänzendes Angebot in der Mitgliederbetreuung, erfreute sich großer Beliebtheit. Eine Einrichtung, die später im Auto Club Europa (ACE) aufging. Kulturelle Prägung erhielt das Gewerkschaftshaus auch durch zwei Ereignisse nach dem großen Brand im Jahre 1975: die Aufstellung einer heute noch im Hof befindlichen Metallplastik "Allumspannende Solidarität", entworfen und hergestellt vom DGB-Berufsfortbildungswerk, und die Herausgabe einer Grafik der Kieler Künstlerin Luise Wulf von der historischen Fassade des Kieler Gewerkschaftshauses. Vor allem die Grafik fand weit über den Kreis der Gewerkschaftsmitglieder in der Öffentlichkeit großes Interesse.

100 Jahre Kieler Gewerkschaftshaus erweisen sich in der Rückschau als ein lebendiges Spiegelbild der Geschichte organisierter Arbeitnehmerschaft im 20. Jahrhundert. Neben der Gewährleistung von Schutz und Hilfe, etwa durch das frühere Arbeitersekretariat oder in der heutigen Ausprägung eines modernen Rechtsschutzes standen und stehen weiter Einrichtungen eines Hilfswerkes, das in Not geratenen Mitgliedern seit Jahrzehnten und auch heute noch spontane materielle Hilfe gewährt, wenn sie auch dem jeweiligen Wandel der Zeit unterworfen und angepasst sind. Dabei spielt der Symbolcharakter des Hauses weiterhin eine wichtige Rolle im Kieler Gewerkschaftsleben. Es ist das Wissen um die politische Hei-mat, das vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Kiel nach wie vor Zusammenhalt gibt. Einigkeit und Gemeinsamkeit einer selbstbewussten Arbeitnehmerschaft sind unverändert das prägende Merkmal des Kieler Gewerkschaftshauses und ein gutes Fundament, um den Herausforderungen der kommenden Zeit wirksam begegnen zu können.